マンション 訴訟

- 1. マンション 訴訟

- 2. 1 類型( マンション 訴訟には、どのようなタイプがあるのか)

- 3. 2 マンション 訴訟の特徴

- 3.1. 訴訟の当事者を誰にするのか、わかりにくいことがある

- 3.2. 訴訟を起こす前などに、内部手続が必要な場合がある

- 3.3. 訴訟を起こした後にも、内部手続が必要な場合があり得る

- 3.4. 管理規約に応じて、内部手続が変わってくる

- 4. 3 マンション 訴訟に関するその他の論点

- 4.1. 途中で理事長や管理者が変更になった場合

- 4.2. 弁護士費用を訴訟の相手方に負担させることはできるのか

- 5. 4 強制執行・保全処分

- 5.1. 概要

- 5.2. 管理費滞納と先取特権に基づく担保不動産競売の申立

- 6. 5 事例と対応

1 類型( マンション 訴訟には、どのようなタイプがあるのか)

マンション に関連する訴訟は幅広く、マンション建設への反対に関するもの、マンション購入や売却に関するもの、マンションの管理費等の滞納に関するもの、マンションの管理や使用に関するもの、管理組合の内部対立に起因する紛争、マンションと第三者との間に生じるものなど、さまざまなものがあります。

このページでは、その中から、マンションの管理組合が当事者となる紛争を中心に記載いたします。

2 マンション 訴訟の特徴

訴訟の当事者を誰にするのか、わかりにくいことがある

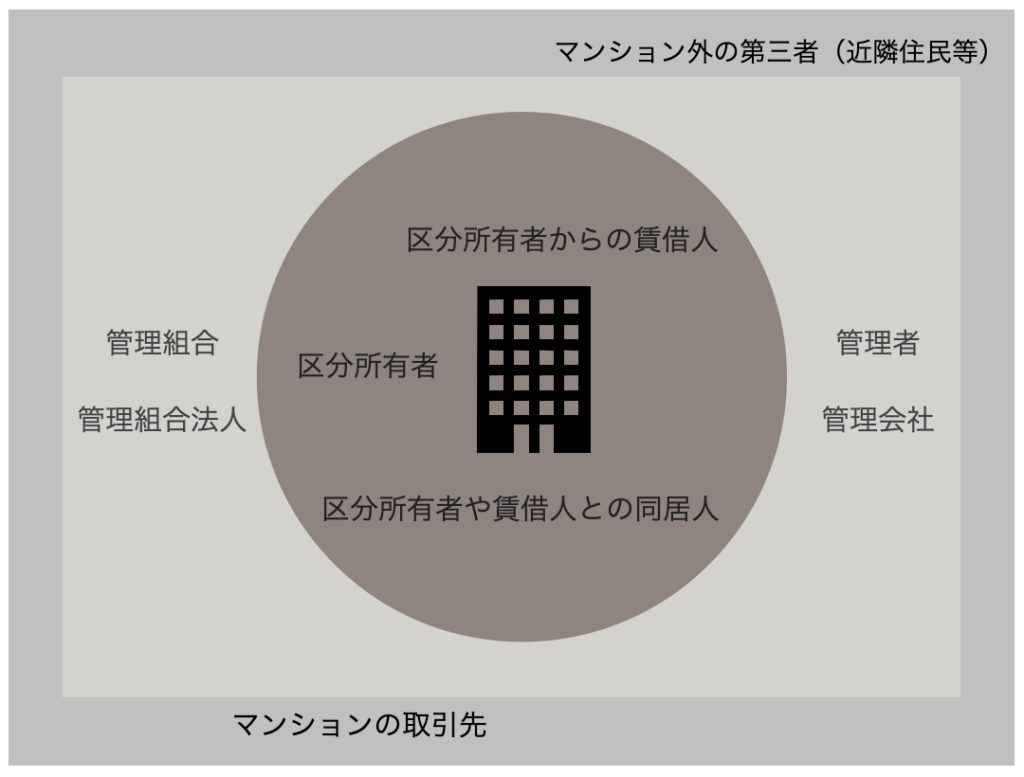

マンションには、区分所有者(=マンションの各部屋の所有者)の他、管理組合、管理組合の役員、管理組合法人、管理者、管理会社、区分所有者から部屋を賃借して居住している者(賃借人)、区分所有者や賃借人と同居している者、マンションと取引をしている者、マンション外の第三者など、多数の者が関係しています。

その中から、誰を訴訟の当事者にすべきであるのか、適切な当事者を選ぶ作業が必要になります。

特に原告の選定には、難しい場合があります。

「訴訟の目的となる権利義務」が、「管理組合という団体に帰属すると評価できる場合」には管理組合が当事者となることができますが、「区分所有者に帰属すると評価される場合」には、管理組合は当事者になることができないとされています。権利義務が管理組合に帰属するのか、それとも区分所有者に帰属するのかについては、判断しにくいケースもあり得ます。

| 訴訟の目的となる権利義務 | 当事者 | |

|---|---|---|

| 管理組合に帰属 | 管理組合 | |

| 区分所有者に帰属 | 区分所有者 (管理者又は管理組合法人) |

また、区分所有者に当事者適格(=訴訟の当事者になる資格)が認められるのかという点は、明文がなく、事件の類型によっては否定する裁判例もあります。

なお、区分所有者の全員が訴訟の当事者にならなければならないとすると、現実に訴訟を行うのが困難な場合があり得ます。例えば、大規模マンションでは、区分所有者が数百人に及ぶため、訴状に当事者を記載するだけで何十ページを費やすことになったり、訴訟期日には法廷に当事者が入り切らない事態も予想されます(代理人弁護士に依頼している場合は、代理人弁護士が出廷すれば足ります。)。そこで、区分所有者が当事者となるべき事件については、区分所有者に代わって「管理者」や「管理組合法人」が訴訟を行うことができることになっています(任意的訴訟担当)。

「管理者」は、規約に特段の定めのない限り集会の決議で選任・解任されますが(区分所有法第25条1項)、実際には規約で理事長を「管理者」に指定しているケースが多いと思われます。

当事者が誰になるのかという理論的な説明は上記のとおりですが、イメージがわかないこともあると思いますので、具体例をご紹介します。

管理組合が当事者になると考えられる訴訟類型には、下記のようなものがあります。

- 管理費等請求事件

- 規約違反を理由とする原状回復請求訴訟

- 規約違反を理由とする損害賠償請求

- 管理組合が契約当事者となっている請負契約に基づく瑕疵修補に代わる損害賠償請求訴訟

管理者が訴訟当事者になると考えられる訴訟類型には、下記のようなものがあります。

- 共用部分の侵害を理由とする損害賠償請求訴訟

- 瑕疵担保責任(契約不適合責任)に基づく分譲業者に対する損害賠償請求訴訟

訴訟を起こす前などに、内部手続が必要な場合がある

1 訴訟提起や応訴時の内部手続

訴訟提起や応訴をする際には、内部の手続(集会決議又は規約の定める手続)が必要になります。ここで「応訴」という用語は、訴えを提起された場合等に、訴訟の当事者として当該訴訟等に対応すること、という意味で使います。

「管理組合」が訴訟提起又は応訴を行う場合、集会決議の要否については明文がないため、必要説・不要説の両論があります。しかし、規約に特段の定めがない限りは、決議を取得しておく方が無難と言えます。

他方で、「管理者(≒理事長)や管理組合法人」が訴訟提起又は応訴を行う場合には、規約があれば規約の定めに従い、規約がない場合には集会決議が必要です(区分所有法第26条4項、第47条8項)。

なお、決議の際は、議案書に紛争の内容をどこまで詳しく記載すべきかという点も検討が必要だと思われます。方向性としては、当事者のプライバシーにも配慮した議案書等を作成することが望ましいと言えます。

2 弁護士費用に関する承認手続

弁護士の選任や弁護士費用の支出については、理事会で決議を行ったのち、事後に総会にて支出報告と追認決議を取得するか、支出前に総会決議を取ること多いと思われます。

規約にもよりますが、支出前に決議を得ておく方が安全策だと言えます。

3 団地の場合

団地の場合には、棟管理組合と団地管理組合のどちらが主体となるのか、また棟管理組合が機能していない場合の対応について問題となり得ます。

訴訟を起こした後にも、内部手続が必要な場合があり得る

訴えの変更、和解、請求の放棄・認諾、訴えの取下、控訴・上告

訴訟提起後の請求内容の変更

訴訟を起こした後に、請求している内容を増やすことができます。請求内容を減らしたり、違うものにすることもできます。このように、訴訟提起後に訴訟の内容を変更することを、「訴えの変更」と言います。ここで、請求内容を増やす場合、増額部分については新たに訴えを提起するのと同様であると考えられることから、規約の定める手続又は集会決議が必要になるのではないか、という疑問が生じます。

この点について明文はありませんが、訴え提起の許可を与える総会決議によって、その後の訴訟行為を行う権限についても包括的に管理組合等に与えられていると考えられます。このように考えると、訴えの変更は訴訟行為の一つですから、訴え提起時にすでに訴え変更を行う権限が与えられており、原則として、訴え変更のために改めて規約の定める手続き又は集会決議を受ける必要はないと考えられます。請求内容を減らす場合についても、同様に考えられます。

もっとも、訴え提起の許可を与える段階で、例えば訴訟の内容をめぐって総会が紛糾したような事情がある場合には、訴え変更前に総会決議を経ておく方が、後々の内部紛争を引き起こしにくいような場合も考えられます。

請求の放棄、認諾、又は和解

訴訟提起後に、原告が自らの請求に理由がないことを認めて請求を放棄すること(請求の放棄)、相手方の請求に理由があることを認めること(請求の認諾)、又は請求の一部を譲歩して訴訟を終了させること(訴訟上の和解)を行う場合に、集会決議がいるのかどうかについても明文はありません。

この点についても、訴えの変更と同様に、訴え提起時に訴訟行為について権限が与えられていると考えられることから、原則として内部手続は不要と解されます。ただ、訴え提起時の総会等が、訴え提起の是非をめぐって紛糾したような場合には、総会決議を経ておく方が良いと判断される場合もあり得ます。

他方で、訴訟の相手方が請求を放棄したり請求を認諾した場合には、自己の主張が全部認められたということですから、特段の内部手続は不要と解されます。

訴えの取下げ、又は訴えの取下げに対するの同意

訴えの取下げを行うと、訴訟が終了し、訴え提起を行わなかった場合と同じ状態に戻ります(一部取り下げの場合は、残った部分について訴訟が続きます。)。こちらも明文はありませんが、訴えの変更や請求の放棄・認諾・和解と同じく、原則として内部手続は不要であるけれども、訴訟に至る経緯において組合員の意見対立が強い場合等には、念のため集会決議を経ておく方が良い場合も考えられます。

他方で、相手方が訴えを取り下げた場合、2週間以内に異議を述べないと、訴えの取り下げに同意したことになり、訴えの取下の効果が生じます(民事訴訟法第261条5項)。訴訟がある程度進み、マンション側の主張が認められる可能性が高い場合等には、異議を出して、訴訟を最後まで継続したいというケースもあり得ます。異議を述べるかどうかの判断については、集会決議を得る時間的余裕はありませんので、事後的に報告(場合によっては追認決議)することになると解されます。

控訴、上告

訴え提起時には、上記のとおり内部手続(規約に定める手続又は集会決議)を取りますが、控訴、上告をする場合には内部手続が必要でしょうか。

規約上の手続が設けられている場合には、それに従うことになるでしょう。

他方で、規約に手続が設けられていない場合、集会決議が必要かどうかについて、明文がありません。ここからは私見ですが、訴え提起についてはすでに管理組合・管理者・管理組合法人に内部手続で委任されており、訴訟行為を行う権限が与えられていると解されますから、事前の決議までは不要と考えます。

控訴・上告を行うためには、原審の判決書を受け取った日の翌日から二週間以内に、控訴状・上告申立書・上告受理申立書を原裁判所に提出しなければならず、判決書受領後に集会の招集準備をしていてはとても間に合いません。この点から、事前の決議は困難と言えます。

理事会決議を経て控訴・上告手続を行い、その後に行われる集会では事後報告を行って、場合によっては追認決議を取得しておくのが現実的な対応ではないでしょうか。なお、弁護士費用についても同様と考えます。

管理規約に応じて、内部手続が変わってくる

訴訟に関する内部手続は、管理規約にどのような定めがあるのかによって、マンションごとに異なります。

3 マンション 訴訟に関するその他の論点

途中で理事長や管理者が変更になった場合

管理組合や管理者が当事者になっている訴訟において、訴訟中に理事長が交代になった場合には、新理事長を選任した内部手続(集会決議、理事会決議など)の議事録を裁判所に提出します(民事訴訟法第30条、第32条、第37条、民事訴訟規則第14条、第15条、第17条)。集会で理事を選任し、理事会で理事長を選任する場合には、両方の議事録を提出します。

弁護士費用を訴訟の相手方に負担させることはできるのか

訴訟の相手方が、区分所有者でない場合には、原則として弁護士費用を相手方に負担させることはできません。

訴訟の相手方が区分所有者の場合でも、原則として弁護士費用を相手方に負担させることはできません。ただし、規約によって、違約金としての弁護士費用を相手方に負担させるように定めた場合には、その規定は有効とされています。

なお、訴訟の原因が生じた時点では違約金として弁護士費用を相手方に負担させる旨の規約がなく、その後の集会決議で規約を創設した場合には、創設した規約を規約創設前の事案に適用することはできないと解されます。

4 強制執行・保全処分

概要

一般的に強制執行は、訴訟で勝訴判決を得たのち、判決内容を実現するために相手方の財産を売却する等して、売却代金から請求金額を回収するような場面で利用されます。

保全処分は、訴訟提起前に、相手方が重要な財産を処分してしまわないよう財産の処分を禁止するような場面で用いられます。

管理費滞納と先取特権に基づく担保不動産競売の申立

マンションに関する強制執行(担保権の実行を含む。)も、基本的には、訴訟で勝訴判決を獲得し、相手方が履行しない場合に、判決内容を実現するために執行をかける際に利用されます。従って、管理費滞納者を相手に訴訟を提起して、判決取得後に強制執行で回収する方法が考えられます。

また、マンション紛争においては、滞納管理費を巡る紛争が多いものと思われるところ、区分所有法は、マンションの滞納管理費の請求権等に対して、「先取特権」という特別な担保権を与えています(区分所有法第7条)。

「先取特権」は担保権であり、裁判で判決を取らなくても、資産を差し押さえて強制的に換価することができます。ただし、換価できる資産は、債務者の区分所有権(共用部分に関する権利及び敷地利用権を含む。)及び建物に備え付けた動産に限られます。

5 事例と対応

区分所有者が管理費を滞納している

区分所有者が管理費を滞納している場合、まずは区分所有者と連絡を取って、支払いを促します。

区分所有者が当該マンションに居住していれば連絡は付きやすいと思いますが、区分所有者が居住していない場合には、所在調査が必要になることも考えられ、連絡が取りにくいこともあるでしょう。

また、所有者がすでに死亡している場合には、相続人を特定した上で、相続人に連絡しなければなりません。

区分所有者や相続人と連絡がついて、支払うつもりであることが確認できたときは、支払方法や支払時期などを確認し、場合によっては合意書面を作成できれば、問題は解決することが多いと思われます。

他方で、区分所有者や相続人には管理費を支払うつもりがないとか、支払う能力がないという場合には、より強い対応が必要になります。具体的には、任意にマンションを売却してもらうとか、訴訟提起して勝訴判決を取得し、区分所有者や相続人の資産に強制執行をかけるか、先取特権(区分所有法7条)を利用してマンション内の動産やマンションの区分所有権自体に執行をかける(≒マンション等を強制的に売却する。)ことになります。

なお、もし区分所有者が破産してしまった場合、管理費は先取特権が認められているため、破産財団から優先的に支払いを受けられます(破産法65条。別除権といいます。)。また、破産財団が形成できずに支払いが受けられない場合でも、区分所有権を買った者は滞納管理費の支払い義務を引き継ぎますので、その購入者から支払ってもらうことができます。

孤独死して、対応に困っている

区分所有者が死亡した場合には、親族に連絡をとり、相続人を特定して、以後相続人にマンション区分所有者になってもらうのが原則的な対応です。

しかし、孤独死の場合には、親族と疎遠で、相続人の特定に時間がかかることも考えられます。なお、弁護士であれば、戸籍を調査して相続人を特定することが可能です。

なお、マンションの室内で亡くなっていた場合には、特殊清掃が必要になったり、いわゆる事故物件として区分所有権の価値が下がったりする可能性もあり、その場合の費用負担が問題となることもあり得ます。