各種 訴訟

- 1. 各種 訴訟

- 2. 1 民事訴訟 とは

- 2.1. 民事訴訟 とは何か

- 2.2. どのような 訴訟 があるのか( 訴訟 の種類)

- 2.3. どのようなときに民事訴訟を提起するのか

- 2.4. 訴訟 を提起されたら

- 3. 2 訴訟 では、実のところ何を目指して、何をするべきなのか

- 3.1. 訴訟 の目標

- 3.2. 訴訟 の目標を実現させるためにはどうしたらよいか

- 3.2.1. 「自分の請求が裁判所に認められるようにする」には、どうしたら良いのか。

- 3.2.2. 要件事実が認められるためには、どうしたらよいか

- 3.3. 小括

- 4. 3 訴訟のイメージと実際のギャップ

- 4.1. 木槌は使わない

- 4.2. 「真実を究明する場」とは言い切れない

- 4.3. 書面のウェイトが大きい

- 4.4. 電話やWeb会議もある

1 民事訴訟 とは

民事訴訟 とは何か

民事 訴訟 は、個人や法人の間の紛争について、当事者の主張や立証を元に裁判所が判断を示すことによって解決する手続のことです。

どのような 訴訟 があるのか( 訴訟 の種類)

訴訟には、訴訟の対象に応じて、いくつか種類があります。

民事訴訟

主に一般私人や法人が当事者となり、私法上の請求権のあるなしや法律関係のあるなしを対象とします。

刑事訴訟

検察官が訴える側になり、訴えられた者(被告人)の行為が刑罰法規に違反しているのかを判断する訴訟です。

行政訴訟

国や地方公共団体の行った処分の取消しや変更などを求める訴訟です。

以下では、民事訴訟について記載をいたします。

どのようなときに民事訴訟を提起するのか

民事訴訟 は国家が強制的に紛争を解決する強力な手段である反面、時間も労力もかかりますし、弁護士に依頼すれば費用もかかるため、二次的、三次的な手段となることが多いように思われます。

具体的には、相手と話し合いで解決できそうにないときや、相手とそもそも話し合いができないようなときに提起することが考えられます。

また、特殊な目的としては、判決を取得すると消滅時効期間が伸びるため、時効期間を延ばすために提起することもあります。

なお、訴訟と裁判とは、ほぼ同じ意味です。

訴訟 を提起されたら

自分から訴訟を提起するだけでなく、相手方から訴訟を提起されることもあり得ます。

提起された訴訟に対応せずそのままにしておくと、どうなるのでしょうか。

相手方の主張に反論しない(=反論を記載した答弁書を提出しない。)と、相手方の主張を全面的に認める内容の判決が出て、判決の内容どおりの支払い等をしなければならなくなります。

支払いを行わなければ、強制執行されることになるでしょう。その結果、不動産や預金、給与等の資産を差し押さえられるおそれもあります。

そのため、相手の主張に争う余地がある場合には、きちんと対応(応訴)した方がよいでしょう。

2 訴訟 では、実のところ何を目指して、何をするべきなのか

訴訟 の目標

依頼者の状況によって、訴訟に期待することは同じではないでしょう。

相手が話し合いに全く応じない場合に、訴訟以外に解決の緒(いとぐち)がないというような場合もあれば、話し合いは概ねついているが、どうしても当事者では解決できない争点があり、そこだけ解決して欲しいというような場合もあるかもしれません。

ここでは、個々の当事者の希望ではなく、訴訟の構造から、一般的に目標とすべきところは何なのか、そしてその目標達成のために何をすべきなのかについて、記載します。

原告側では、「自分の請求が裁判所に認められるようにすること」が訴訟の目標になるでしょう。

それと同時に、「被告の主張(反訴がされた場合には、相手の請求も含む。)が裁判所に認められないようにすること」も目標になります。なぜなら、被告の主張が認められると、原告の主張が認められないことになる場合があるからです。

例えば、原告による「お金を貸したが、返済期限はもう過ぎた。だからお金を返して欲しい。」という主張が認められても、被告の「すでに返済した。」という主張が認められてしまえば、結局、原告の請求は認められないことになります。

被告側では、原告側とは反対に、「原告の請求が裁判所に認められないようにすること」が目標となります。もちろん、被告の状況によっては「分割払いにしてもらう」ことが目標になることや、「建物の明け渡しをできるだけ先にしてもらう」ことが目的となることともあるとは思いますが、それは「一般的に目標とすべきところ」ではないので、ここではひとまず措くとします。

訴訟 の目標を実現させるためにはどうしたらよいか

「自分の請求が裁判所に認められるようにする」には、どうしたら良いのか。

それには、少し訴訟の構造を知らなければなりません。訴訟では、裁判官が次の基準で、原告を勝たせるのか、被告を負けさせるのかについて、判断を下すことになっています。

基準:原告の請求に応じた「要件事実」が認められるどうか。また、被告の抗弁の「要件事実」が認められるかどうか。

原告の請求に関する「要件事実」が認められ、かつ、被告の「抗弁」が認められなければ原告が勝訴し、そうでなければ原告が敗訴します(実際には再抗弁等ありますが、複雑になるので触れません。)。そうすると、次に「要件事実」とは何かが問題となってきます。

「要件事実」は、各請求権を構成する事実です。

例えば、貸したお金を貸してもらう権利(貸金返還請求権)で考えてみます。

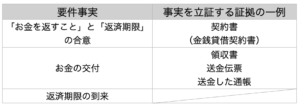

貸したお金を返してもらう権利の要件事実は、次の3つです。

- 1 「お金を返すこと」と「返済期限」の合意

- 2 お金の交付

- 3 返済期限の到来

- 「お金を返すこと」と「返済期限」の合意

- お金の交付

- 返済期限の到来

これに対して、被告が「抗弁」の主張をしていれば、その要件事実についても検討がなされます。

例えば、「すでに弁済した」という抗弁であれば、

- ア お金を交付したこと

- イ ア(=お金を交付したこと)が、今回の貸金の返済としてなされたこと

上記の2点が要件事実になります。

要件事実が認められるためには、どうしたらよいか

それでは、要件事実が認められるためには、どうしたらよいのでしょうか。

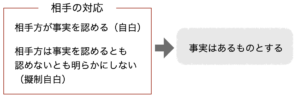

相手がある事実の存在を認めている場合

まず、相手方がその事実認めている場合(「自白」と言います。)には、当事者に争いがないものとして、その事実は「ある」という前提で話が進みます。相手方が態度を明らかにしないときも、事実を認めたものとして扱われます(「擬制自白」と言います。)。

相手が認めていない事実がある場合

相手が認めない事実がある場合には、「要件事実があった」と裁判官が納得できるだけの「証拠」を提出すれば、その事実は認められます(立証の程度(どれくらいの証拠が必要なのか。)については、後ほど説明します。)。

具体的にどのような証拠が考えられるか、上記の貸金返還請求権の要件事実(①「お金を返すこと」と「返済期限」の合意、②お金の交付、③返済期限の到来)を例に考えてみます。

①(=「お金を返すこと」と「返済期限」の合意)は、契約書(金銭消費貸借契約書)があれば立証できることが多いでしょう。

②(=お金の交付)は、領収書、送金伝票や、送金した際の通帳の写しなどが証拠として考えられます。

③(=返済期限の到来)について、返済期限である日が経過したかどうかは、暦から明らかですから、特に証拠を提出する必要はありません。

証拠が不十分な場合と民事訴訟における立証の程度

1 請求はしたいけれど、証拠があまりないとき

それでは、不十分な証拠しかない場合にはどうなるのでしょうか。

口約束だけでお金を貸したが返ってこないといった場合には、契約書がないため、証拠が不十分になりやすいと言えます。そして、割とよくある話でもあります。

2 民事訴訟における立証の程度

この点を考える前提として、民事訴訟では、どの程度厳密に事実を立証しなければならないのでしょうか。別の言い方をすれば、「立証できた」というのは、どういう状況を指すのでしょうか。

立証のレベルについては、最高裁判所が、ルンバール事件という業界で有名な事件において、次のように述べています(昭和50年10月24日 最高裁判所第二小法廷 判決)。

訴訟上の因果関係の立証は、一点の疑義も許されない自然科学的証明ではなく、経験則に照らして全証拠を総合検討し、特定の事実が特定の結果発生を招来した関係を是認しうる高度の蓋然性を証明することであり、その判定は、通常人が疑を差し挟まない程度に真実性の確信を持ちうるものであることを必要とし、かつ、それで足りるものである。

(昭和50年10月24日 最高裁判所第二小法廷 判決)

この判例に従うと、ある事実について、一般人が「疑う余地がない」と思うような、かなり厳格な立証が求められることになります。そして、証拠をみて、一般人が「疑う余地がない」と思うような状況になれば、「立証された」ということになります。

3 証拠が不十分な場合の方向性

証拠が不十分な場合には、「疑う余地がない」と思わせるほどの立証ができない可能性が高まります。そこで、敗訴する可能性をある程度見越した上で、訴訟提起するかどうかを決めることになります。また、訴訟の出口戦略として、判決だけでなく和解による終了も織り込んでおく必要があります。

4 証拠が不十分な場合の立証活動

ただ、「立証の程度」については、上記の裁判例の他にも、色々な説があります。当事務所弁護士の経験上も、そこまで厳格な立証がなくても、「証拠が確実な方が勝つ」程度に感じられることもしばしばです。

また、一般人が「疑う余地がない」と感じるかどうか、という基準自体、判断する裁判官によってある程度の幅があると思われます。

そこで、証拠の面では、最低限のラインとして、「相手より我々の主張の方が真実に合致している」と裁判所に思ってもらえる程度の証拠を提出すること、を目指すのが良いのではないかと考えます。実際問題として、ご自身が真実を確信しているのであれば、今ある証拠でやるしかないのです。

上記のお金の貸し借りの例で言えば、お金を貸す契約書がなくても、「お金を貸していないとすれば、発生する可能性の低い出来事」「お金を貸したとすれば、当然あるはずの出来事」に関する証拠を積み重ねて、お金を貸したことを立証して行くことが考えられます。

例えば、次のような証拠が考えられます。

- 貸したと主張する日又はその直前に、貸したお金に近い額を貸主の口座から出金したことが分かる通帳の写し

- 相手から送られて来た「お金を貸して欲しい」というメールや、「返済を待って欲しい」というメール

- 相手から一部送金(弁済)を受けた記録

小括

以上のように、民事訴訟では、自分の請求に関する「要件事実」が認められ、他方で相手の「抗弁」が認められないようにするために、証拠を集めて提出することによって、裁判を進めていくことになります。

『貸金訴訟』において、裁判所に自分の請求が認められるようにするには?

裁判所に自分の主張に関する【要件事実】を認めてもらい、相手の主張に関する要件事実が認められないようにする。

原告の要件事実:

・「お金を返すこと」と「返済期限」の合意

・お金を渡したこと

・返済期限がすでに過ぎたこと

被告による弁済の抗弁の要件事実

・お金を原告に渡した

・渡したお金は、今回の貸金の返済のために渡したものであること

上記の原告の要件事実を認めてもらうための立証

被告がお金を借りたことを認めている場合。

「自白」となり、「原告が被告にお金を渡したこと」「お金を返すことに合意している」という要件事実は認められる。

被告がお金を借りたことを認めていない場合。

「金銭消費貸借契約書」や「借用書」などの証拠となる書面を提出する。

書面が残っていない場合は、お金を貸した際の預金通帳の写し、被告からの「お金を貸してほしい」というメールなど、原告が被告にお金を貸したことを推測させる証拠を集めて提出する。

「原告が被告にお金を貸しており、被告は返済に合意していた」ことについて、疑う余地がないといえるだけの証拠が揃えば、「原告が被告にお金を渡したこと」「お金を返すことに合意したこと」という要件事実は認められる。

被告が返済期限について認めていない。

返済期限が記載されている「金銭消費貸借契約書」や「借用書」などの証拠を提出して、返済期限を立証する。

返済期限を明示するものがない場合は、被告からの「返済を待ってほしい」というメールなど、被告が返済期限を過ぎていると認識している証拠を集めて提示する。

証拠により返済期限が明らかとなり、すでにその期限がすぎていれば、原告の主張に関する要件事実が認められる。

被告による弁済の抗弁の要件事実を認めてもらうための立証と、原告の対応

被告は、お金を借りたことは認めるているが、全部又は一部を返済したと主張している場合。

被告が原告にすでに一部返済をしており、返すべき金額はもっと少ないはずだ(又は、もう全額返した。)と主張する場合には、被告は、原告に対しお金を送金した際の振込控え、出金した際の通帳など、返済の証拠を集めて提出する。

被告が原告に「お金を渡した」「渡したお金は、今回の貸金の返済のために渡したものである」ということが明らかで疑う余地がなければ、被告の抗弁の要件事実が認められる。

一方で、原告は、例えば被告から受け取ったお金が今回の貸金のための返済とは別の貸金への返済である場合、その立証を行うことで、被告側の抗弁の要件事実を認めさせないようにすることもできる。

3 訴訟のイメージと実際のギャップ

木槌は使わない

よく裁判所のイメージで登場する木槌は、日本の裁判所で使われることはまずありません。

「真実を究明する場」とは言い切れない

訴訟では、「訴訟上の請求が認められるのかどうか」を裁判所が判断するために、主張や立証がなされます。

従って、訴訟上の請求に直接関係する事実の有無の確認は当然なされるものの、訴訟上の請求と離れた事件の真相(そもそも、「真相」というのも曖昧です。)を究明することが直接の目的ではありません。

また、訴訟では、訴訟の戦略として、自分としては事実とは違うと思っていることでも、認めることは可能です。この点から見ても、訴訟は必ずしも「真実を究明する場」と言い切れないことがわかります。

もちろん、訴訟上の請求が認められるのかを判断する上で、事件に関する事実を確定する必要はありますから、その限りでは真相の究明と重なる部分もかなりあると言えます。

書面のウェイトが大きい

ドラマの法廷シーンでは、雄弁な弁護士がよく登場しますが、実際には準備書面と言われる主張をまとめた書面のやりとりを中心に訴訟期日が終了することが多くあります。

証人尋問は口頭で行われますが、こちらは事実を確認するための質問をする場であり、議論をする場ではありませんので、淡々と進むことも珍しくありません。

電話やWeb会議もある

業界的にはFAXも現役であり(書面のやりとりをFAXで行うように定められています。)、IT化が遅れているとの指摘もあります。

双方代理人(弁護士)がついている場合には、訴訟の初回と終盤を除いて、中盤は裁判所に行かずに電話会議やWeb会議で行われることも増えてきました。特にWeb会議は今後利用が拡大していくと思われ、出廷の負担は軽減される方向にあります。